Выполнить и перевыполнить. Как в областном центре появилось крупнейшее предприятие

В 1946 году советское правительство приняло решение о строительстве в Белгороде цементного завода

-

Белгородская правда

-

Белгородская правда

«Какой хороший цемент… Не отмывается совсем», – сетовал один из героев комедии «Джентльмены удачи». Да, хороший цемент – важный продукт промышленности, без которого никуда. Он незаменим, широко применяется в народном хозяйстве, главным образом в производстве бетона, железобетона, строительных растворов, а также в асбестоцементной, нефтедобывающей и других отраслях.

Рождение отрасли

В России первый завод по производству цемента построили в Петербурге в 1839 году. Затем такие предприятия появились в Риге, Подольске, Новороссийске и других городах. Но их размещение было крайне неравномерным. На долю Новороссийской, Вольской и Украинской групп заводов приходилась почти половина всего выпуска цемента, а на районы Востока – менее 5 %.

В 1913-м производство цемента в России составило 1777 тысяч тонн. В период Первой мировой войны выпуск цемента резко упал – до 36 тысяч тонн. Причём следует отметить, что практически цементная промышленность как крупная самостоятельная отрасль была создана при советской власти. В годы пятилеток реконструировали старые заводы и строили новые.

Во время Великой Отечественной войны часть заводов оказалась на оккупированной территории, часть была разрушена, и выпуск цемента значительно снизился, но уже в 1948 году его производство превысило уровень 1940-го.

Несколько поколений белгородцев посвятили витаминному комбинату молодость и энтузиазм

Индустриализация и высокие темпы капитального строительства предопределили ускоренное развитие цементной промышленности. За 1946– 1975 годы были введены в действие 56 новых заводов. Среди них, читаем в Большой советской энциклопедии, такие крупные, как Пикалёвский, Белгородский, Николаевский, Себряковский, Карагандинский, Ангарский, Чимкентский, Ульяновский, Ачинский, Топкинский, Старооскольский, Каменец-Подольский и другие.

На окраине Белгорода

В далёком 1946 году, когда страна ещё лежала в руинах после страшной войны и требовалось срочно восстанавливать разрушенное, советское правительство приняло решение о строительстве в Белгороде мощного цементного завода. Его разместили на пустующей тогда территории, где не было жилья. На этой тогдашней окраине города возводился фактически целый кластер предприятий строительной отрасли. Само производство начиналось на карьере предприятия, где добывают глину и мел – главные ингредиенты цемента.

Торжественное открытие завода состоялось в 1949 году. За первый год работы он выдал стране 125 тысяч тонн цемента, а на следующий год уже 287 тысяч и с тех пор только наращивал производственную мощность.

Это ж надо, какая махина! «Химмаш» – трудовая молодость, комсомольская жизнь и время побед

В архиве новейшей истории области сохранились документы о строительстве цементного завода. Вот цитата из справки о выполнении социалистических обязательств стройуправлением «Белгородцементстрой» по состоянию на 1 сентября 1947 года:

«Согласно соц. обязательств директор завода т. Кохась предоставил проект 11 августа. Сейчас проведена разбивка корпуса и начались земляные работы».

Велись работы по строительству лесопильного цеха, бетонорастворного узла, арматурного цеха, комплекса известкового хозяйства. Пробурены две скважины для водоснабжения глубиной 600 и 240 метров.

Очень нужно было провести дорогу к заводу – 6 километров, обустроить внутризаводские дороги, построить мост.

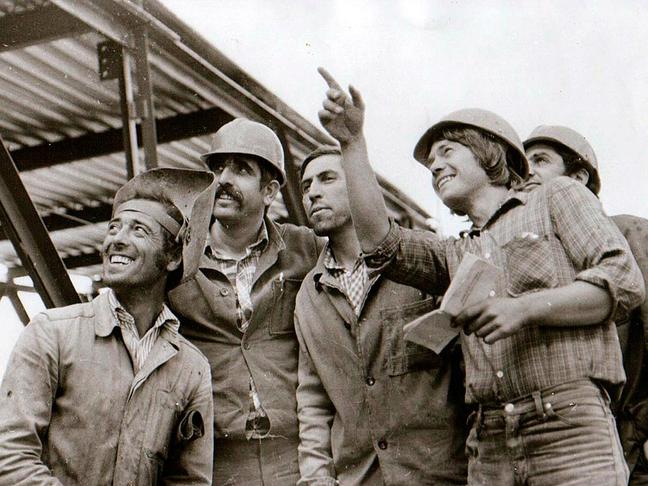

Фото: из архива ГАНИБО

Фото: из архива ГАНИБО

Равнение на передовиков

Обратимся к протоколу № 5 общего собрания рабочих и служащих, на котором присутствовало более 150 рабочих. Отмечалось, что в первую очередь необходимо выполнить программу строительства производственной базы: автодороги, подъездные железнодорожные пути, линию высоковольтной электропередачи, жилые и культурно-бытовые здания для рабочих и ИТР.

Выступили рабочие.

Попов (строитель): «Перед нами стоит большая и ответственная задача по строительству. Я сейчас выполняю нормы на 110–150 % и даю обязательство давать выработку не ниже 150 %, призываю всех рабочих последовать моему примеру».

Не считаясь с усталостью. Чей труд вложен в возрождение Белого города

Шварев (каменщик): «Учитывая важность нашей стройки, я беру обязательство уложить кладки кирпича один миллион 200 тысяч штук и 40 тысяч кирпича печных работ подсобными рабочими 6 человек».

Кидалов (каменщик): «Я долгие годы работаю по строительству, мне уже 70 лет. Я обязуюсь выполнять и перевыполнять производственные нормы, чтобы к празднику Октября прийти с огромной трудовой победой».

На строительстве цементного завода в Белгороде решили вести жёсткую борьбу с нарушителями трудовой дисциплины, уплотнить рабочий день, развернуть рационализаторскую работу. Ещё – держать в образцовом порядке общежития, соблюдать чистоту и порядок. А также проводить читки газет, журналов и беседы, организовать показ кинокартин.

Проявлялась забота о питании и быте рабочих. В планах подготовки к зиме на 1950 год значилось:

«Достроить детский сад. Ввести в эксплуатацию столовую на 100 мест, торговый киоск. Закончить устройство трёх жилых домов и сдать их в эксплуатацию. Произвести капитальный ремонт дома по улице Ворошилова № 54, текущий ремонт в домах по улице Чичерина № 10, 11, 13, по улице Сталина № 22. Отремонтировать канализацию в этих домах».

Фото: из архива ГАНИБО

Фото: из архива ГАНИБО

Трудностям вопреки

Завод остро нуждался в строителях и рабочих различных специальностей. Их приглашали изо всех уголков страны.

К 1950 году на заводе работало уже 740 человек. «Из них женщин – 192 человека и 548 мужчин. В возрасте до 25 лет – 413 человек», – говорилось в справке для горкома партии.

Интерес представляет список рабочих и служащих завода, находившихся в оккупации и плену. Он небольшой, всего 15 человек. Два бухгалтера из этого списка до 1945 года находились в плену в Германии. В архиве сохранились фильтрационные дела на этих граждан. Оба были грамотными и образованными людьми, на начало войны имели звания лейтенантов, ничем не запятнали себя, находясь в плену.

Зачем составлялись такие списки, понятно. Время было тревожное, послевоенное. Разные люди приезжали на стройки, некоторые, хоть и прошли проверки, но имели достаточно тёмное прошлое. Могли оказаться завербованными вражескими службами. Резонно в то время опасались диверсий и провокаций. Потому особенно тщательно следили за теми, кто находился в оккупации или на вражеской территории, освобождался американскими войсками.

Очень примечательна справка по кадрам:

«1950 г. Принято 482 человека, уволено – 150. Из них «не внушали доверия» 14 человек: ИТР – 9, служащих – 5, рабочих – 126. Обратить внимание на родственность: зам. директора завода – свояченица бухгалтер; нач. планового отдела – жена в лаборатории; инспектор по кадрам – жена табельщица; сменный мастер обжига – сын слесарь, дочь табельщица; товаровед – жена машинистка в снабжении; нач. цеха обжига – жена телефонистка. И так далее».

Список довольно внушительный. Брали на карандаш всех. Текучка кадров была большой. И строили такие заводы, можно сказать, из последних сил. Не хватало техники, использовали даже гужевой транспорт. Дороги были насыпные: песок, глина да щебень.

«Хороший пример для братских стран». Как белгородцы сотрудничали с другими народами

Нехватка строительных материалов приводила к тому, что дефицитные кирпич и лесоматериал заменяли, чем только могли.

«Внедрить замену остродефицитных материалов за счёт применения местных материалов и заменителей. Заменить кирпич на шлакоблоки, лесоматериал – на бросовый металл (рельсы)», – писали тогда в приказах.

И всё‑таки, несмотря на огромные трудности, завод построили, и долгое время он был крупнейшим предприятием строительной отрасли СССР и Европы.

Татьяна Цыбенко