Первые шаги в науке. Белгородского школьника внесли в реестр талантливой молодёжи России

Герой «Белгородских известий» – 10-классник Глеб Серёгин

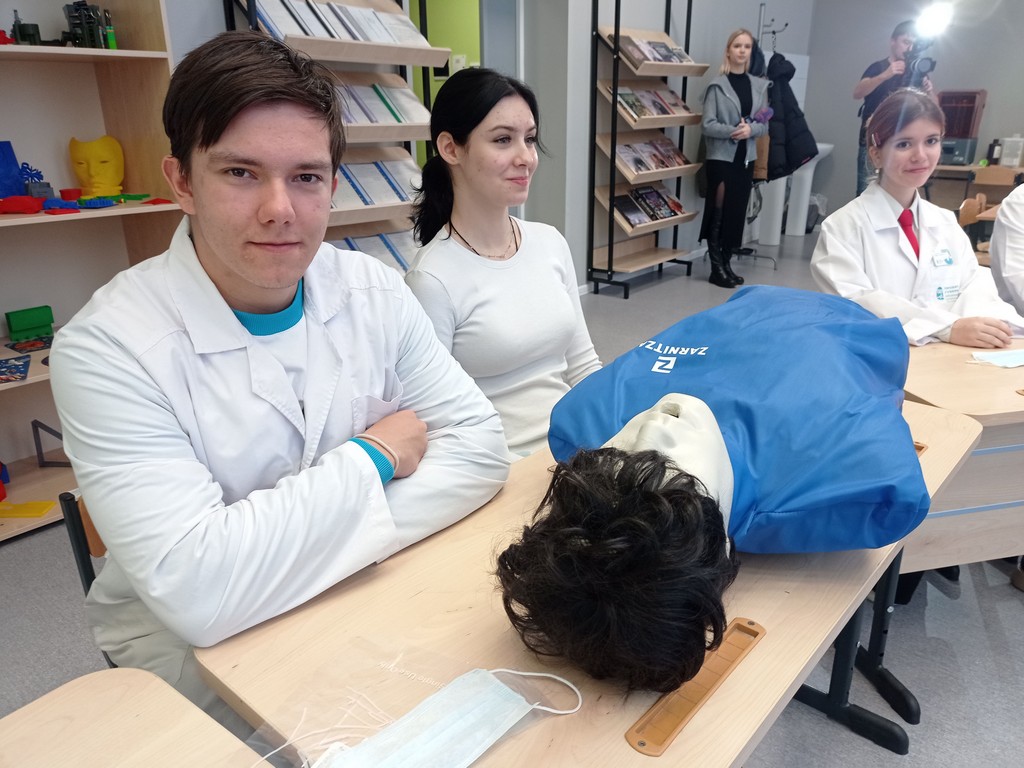

Глеб Серёгин

Глеб Серёгин-

Статья

-

Статья

Уже второй год подряд ученик Белгородского детского эколого-биологического центра становится победителем на Всероссийской конференции «Обретённое поколение». Вместе с научным руководителем Глеб Серёгин рассказал о своём исследовании, посвящённом негативному воздействию азота на окружающую среду, и о том, какие открытия он сделал.

Юный исследователь

Исследовательской деятельностью в эколого-биологическом центре Глеб начал заниматься ещё в 2016 году – со второго класса. Мальчик признаётся, что на занятия с будущим научным руководителем Оксаной Бобровой его привела бабушка.

«Она работала вместе с Оксаной Фёдоровной, – отмечает Глеб. – Бабушке очень хотелось, чтобы я увлёкся чем‑то полезным – вот и уговорила меня прийти в наш эколого-биологический центр».

Юный исследователь отмечает, что практически все его работы в центре были взаимосвязаны — они постепенно усложнялись по ходу того, как он углублялся в приглянувшуюся тему.

Оксана Боброва и Глеб Серёгин / Фото: Валерия Шатько

Оксана Боброва и Глеб Серёгин / Фото: Валерия Шатько

«Во втором классе я наблюдал, как на листьях образуются узоры из‑за разрушения хлорофилла. Следующие три работы – с 4-го по 10-й класс – связаны между собой, – рассказывает Глеб. – Сначала изучал всхожесть пшеницы, а потом – количество азота, фосфора и калия в почве. В последнем проекте речь идёт про содержание азота под посевами пшеницы на полях и в заповеднике».

Имя белгородского 10-классника уже не в первый раз вносят в реестр одарённой и талантливой молодёжи России. По итогам 2019/20 учебного года Глеб вошёл в 100 лучших участников (среди 5–11-х классов) международного образовательного проекта Smart Planet Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». Его имя и достижения включены в часть № 6 итогового сборника «Ими гордится Россия». Также Глеб неоднократно становился обладателем дипломов I степени всероссийских форумов, посвящённых экологии, среди которых – «Юность. Наука. Культура. Арктика», «Первые шаги в науке», «Вектор». За свои достижения он награждался губернаторской стипендией и поездками в лагерь «Орлёнок».

Дети в науке. Как работает белгородский технопарк «Кванториум»

Экология и жизнь

В 2024 году Глеб представил научную работу о негативном воздействии азота на окружающую среду и стал победителем секции «Экология живых систем» на Всероссийской конференции «Обретённое поколение», которая проходила в Москве с 26 по 28 ноября.

«Дело в том, что мы на постоянной основе участвуем во многих конкурсах, – отмечает Оксана Фёдоровна. – На «Обретённом поколении» были во второй раз – в прошлом году Глеб тоже взял медаль победителя. Этот конкурс нас заинтересовал тем, что он связан не только с экологическим направлением, но и с культурно-нравственным воспитанием. Проект посвящён и семье, и духовному развитию, и связям с предыдущими поколениями».

Для того чтобы попасть на конкурс, нужно было сначала пройти отбор. Из более 1 000 работ приняли только 300. Глеб никогда не сомневался в том, что его пригласят представлять проект на очном этапе в Москве. Он отмечает, что выбранная тема лишь на первый взгляд связана только с экологией, на самом деле она тесно переплетается и с нашей повседневной жизнью:

«От уровня азота, который содержится в почве, напрямую зависит качество растительных культур, многие из которых мы употребляем в пищу».

Медаль Глеба / Фото: Валерия Шатько

Медаль Глеба / Фото: Валерия Шатько

И в поле, и в лаборатории

На вопрос, почему за основу проекта взял именно исследование азота, Глеб отвечает так:

«Это основной элемент, влияющий на развитие растений. Его требуется определённое количество. Если азота будет больше или меньше положенной нормы, качество почвы ухудшится, а значит, и всего того, что на ней растёт».

«Мама, собирай чемоданы!» Ученица разуменской школы победила в конкурсе «Время 31-х»

Глеб отмечает, что ему особенно понравились практические этапы исследования – выезды за образцами проб почвы на территории пашни и заповедника и работа с собранным материалом в лаборатории.

«Всё началось с того, что мы с сотрудниками ФАНЦ РАН (Федеральный аграрный научный центр – прим. авт.) выехали на участок, чтобы пробурить скважины разной глубины и отобрать 80 образцов почвы, – вспоминает Глеб. – Потом в их лаборатории предстояло определить содержание азота в каждой из проб: к образцам почвы я добавил ионно-калиевые примеры и размешал их в колбе, а потом с помощью иономера определял уровень азота».

Оксана Фёдоровна обращает внимание на то, что в каждом своём действии Глеб был уверен:

«Он самостоятельно определял гумус, а для этого сначала нужно было получить допуск, чтобы пользоваться таким дорогим специализированным оборудованием».

Первые шаги к призванию. Какие знания получают белгородские школьники в медклассах

Немаловажная часть научной работы Глеба – карты, построенные с помощью программы АrcGIS, которая в регионе есть только на базе БелГУ.

«Сначала отметил точки, где был собран материал, затем – места с разным сопоставлением содержания азота – таким образом получается, что вся карта строится на слоях, которые отображают, где азот в норме, а где – его больше или меньше», – комментирует данный этап работы Глеб.

Глеб Серёгин / Фото: Валерия Шатько

Глеб Серёгин / Фото: Валерия Шатько

О том, что наглядность важна при подготовке работы, сообщает и научный руководитель:

«Сейчас во всех проектах, представленных на конкурсах, требуется наличие карт – в экологических исследованиях без них никак не обойтись. С помощью таких технологий мы можем смотреть, что было, что есть сейчас, и строить прогнозы на будущее».

Для полной картины

По стопам отца. Чем белгородка Полина Селюкова удивила жюри конкурса «Ученик года»

«Чтобы был хороший урожай пшеницы, чтобы не портились зёрна, для почвы нужно обеспечить оптимальное содержание азота и других макроэлементов, – рассказывает Глеб. – Ради этого я выяснил, сколько азота содержится на разных почвенных слоях, и передал данные ФАНЦ РАН для стабилизации экологической ситуации».

На достигнутых целях Глеб останавливаться не планирует. Он готовится приступить к новому научному исследованию, которое поможет улучшению экологии в нашем регионе:

«Такую же исследовательскую работу, как и с азотом, планирую провести с другими макроэлементами – фосфором и калием. От них тоже зависит, как будут развиваться растения. Подобный анализ поможет мне увидеть полную картину влияния количества макроэлементов, вносимых в почву, на развитие растений и на состояние окружающей среды».

София Сапрыкина