Вопреки смертельной опасности. Столетие назад врачи трудились в тяжелейших условиях

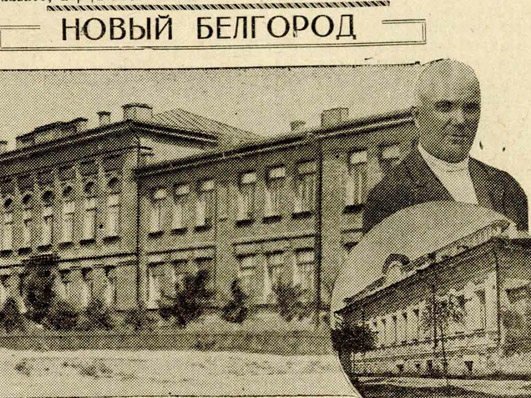

Белгородский архив новейшей истории располагает документами, рассказывающими о работе медицинских учреждений начиная с 1920 года

-

Белгородская правда

-

Белгородская правда

В преддверии Дня медицинского работника мы листаем пожелтевшие от времени, трудночитаемые страницы с угасающим текстом. Многие из них долгие годы были засекречены. Этим документам более сотни лет, и тем ценнее содержащиеся в них сведения о больницах и поликлиниках, о самоотверженном труде медиков.

Главная ценность

Доктор – самая гуманная профессия на земле. К нему обращаются за помощью и взрослые, и дети. Сколько радости приносит человеку выздоровление, возвращение к нормальной жизни, труду! Сколько искренних, душевных благодарностей получает медицинский работник от людей, которым спас жизнь!

Сегодня на Белгородчине к услугам пациентов – современные больничные комплексы и поликлиники, оснащённые новейшей техникой. Но любое медучреждение славится не комфортными палатами и даже не уникальным оборудованием, а в первую очередь специалистами – врачами, медсёстрами, техническим персоналом. Теми, кто выхаживает пациентов, порой вытаскивая людей буквально с того света, возвращает им здоровье.

Вспышки заразы

В первые годы советской власти здравоохранение в Белгородском уезде находилось в плачевном состоянии. Недоедание, а часто и явный голод, скученность, недостаток мыла у населения, отсутствие канализации и водопровода и элементарных бань приводили к вспышкам заразных заболеваний.

Эпидемия холеры в Белгороде и уезде в 1921 году захватила почти все ближайшие населённые пункты – Журавлёвку, Весёлую Лопань, Таврово, Шебекино. Заболели более 218 человек, из них 60 процентов умерли.

Боролись с эпидемией всеми средствами: «Больные в городе и со станции Белгород изолировались в холерный барак, открытый на 30 коек в инфекционном отделении Народной больницы, а в заражённых домах проводилась дезинфекция известью и серно-карболовым раствором».

Следующей мерой стало производство предохранительных противохолерных прививок. Всего по городу и уезду сделали 9207 прививок. Не хватало вакцины, шприцев и игл. Не было транспорта, чтобы доставить врачей по участкам.

Слишком роскошное для больницы. С чего началась белгородская медицина

Выпускались плакаты, читались лекции о заразных заболеваниях. Но главными мерами оставались очистка дворов и площадей, водоснабжение и своевременная изоляция больных.

Возникали вспышки и других заразных заболеваний. В документах медико-санитарного съезда приводятся такие цифры о заболевших: «Только за август 1921 года: сыпной тиф – 19 человек, брюшной – 89, возвратный – 106; дизентерия – 54 человека, скарлатина – 27, цинга – 84. Относительно города надо прибавить, что нищенская обстановка, нехватка белья и средств по уходу за больными, а также плохое питание в больницах не привлекают больных ложиться в больницу. Тифозные лечатся по домам и служат очагами в распространении заразы».

Медикам тех лет приходилось особенно трудно. Необходимо было следить за состоянием воды, продуктов и жилищ, открывать и оборудовать бараки для заразных, устраивать бани, популяризировать информацию о гигиене. И при этом стараться не заразиться самим, голодать и терпеть нужду наравне со всеми белгородцами.

Фото: из архивов ГАНИБО

Фото: из архивов ГАНИБО

В целях учёта

В начале прошлого века наркотические средства считались в России обычными лекарствами. Интерес представляет «Выписка из бюллетеня Наркомздрава от 13 июня 1924 года»: «В целях наиболее правильного учёта опия, кокаина, морфия и их солей для лечебных целей и предупреждения могущих быть злоупотреблений Народный Комиссариат Здравоохранения предлагает всем здравотделам руководствоваться следующими правилами: отпуск производится исключительно по талонам, выдаваемым Губздравотделом, исключительно по рецептам врачей за их подписью и печатью. Не более полуграмма опия и трёх дециграммов морфия и кокаина. За хранением установить строгий контроль» (из рассекреченной переписки укома РКП(б) с органами ОГПУ о фактах нарушения революционной законности).

Очень много в городе было детей-сирот, в том числе младенческого возраста. Врачи и работники дома ребёнка просили приобрести коров. Сами их содержали и доили. Создавались санатории для выздоравливающих детей, но они превращались в приюты для голодающих.

На заседании медико-санитарного съезда 2 октября 1921 года выступали участковые врачи, которые жаловались на тяжёлые условия труда и просто взывали о помощи. Врач Е.В. Галахо: «Население относится к медицине небрежно. Часто можно слышать такие фразы: «Если я заболел, то приглашу врача или фельдшера, а на что мне участок?»

Врач В.И. Казанский сообщал, что положение Народной больницы ужасно: «Было время, когда в больнице отсутствовали перевязочные средства и приходилось раны перевязывать газетной бумагой. А когда не было дров, то с больных собирались деньги, чтобы купить дрова, на которых готовился некоторое время обед».

Слова благодарности

Плохо обстояло дело с медикаментами. Больной получает рецепт от врача и долго с сомнением смотрит на него, где бы достать прописанное лекарство, так как в аптеках его наверняка нет. Это хинин, препарат ртути, противодифтерийная сыворотка, касторка и т. д.

Ещё одна беда. Больницы вынуждены своими силами обеспечивать себя продуктами питания. «Земля есть, но в выделении единственной лошади отказано, это создаёт большие трудности при заготовке сена для скота, обработке земли для выращивания овощей», – жаловались главврачи.

Но жить и работать было необходимо: лечить людей, принимать роды, заботиться о призывниках, побеждать эпидемии и в то же время – строить, пахать, сеять, управляться со скотом.

А ведь впереди нас ждала страшная война, во время которой советская медицина совершила подвиг. Невзирая на смертельную опасность, молоденькие медсёстры вытаскивали, на руках выносили тяжелораненых воинов в безопасные места, советские хирурги под обстрелами и бомбёжками делали сложнейшие операции, в партизанских отрядах и в подполье врачи и фельдшеры выхаживали раненых, не имея порой простейших медикаментов. Сегодня диву даёшься самоотверженности и выносливости русского человека. На то мы и победители.

Заболев, пациент с надеждой смотрит на медиков. Он ждёт от них квалифицированной помощи, участия, доброго слова. И после выздоровления естественны его слова благодарности людям в белых халатах. Низкий поклон вам, врачи, медсёстры, санитары. Всем, кто причастен к этому благородному труду.

Татьяна Цыбенко